東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所(通称:三崎臨海実験所)は神奈川県三浦半島の西南端に位置し、眼前に相模湾の豊かな海が広がっています。世界的にも稀な豊かな生物相を有するこの地を動物学研究の拠点とするため、1886 年(明治19 年)に我が国発の臨海実験所として東京大学三崎臨海実験所は三崎町に設立されました。1897 年(明治30 年)には、より生物相の豊かな油壺に移転し、2016 年で創立130 周年を迎えました。三崎臨海実験所は、わが国における海産動物研究の発展に大いに貢献し、世界でも最も古いウッズホール(米)・ナポリ(伊)・ プリマス(英)の臨海実験所と共に生物学の歴史に大きな足跡を残しています。

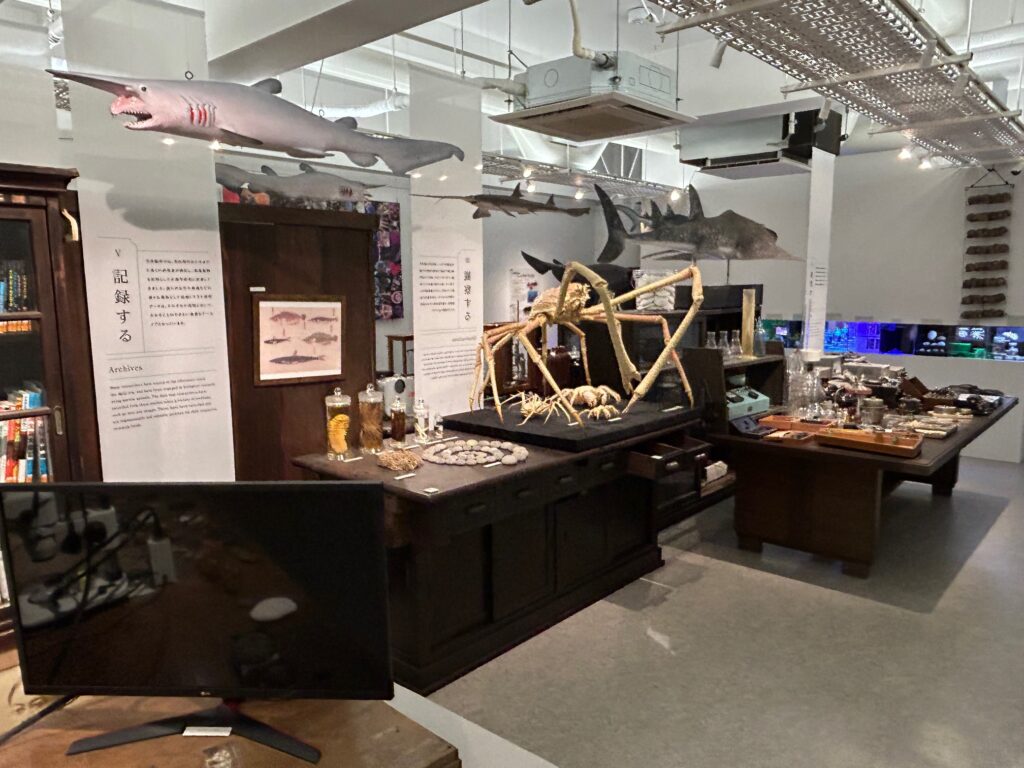

1936 年(昭和11 年)に建設された旧本館は、長年研究教育の場として役割を果たしてきましたが、1993 年(平成7 年)に竣工した研究棟に、専任の教員・学生の研究の場は移りました。その後、旧本館は記念館と名称を変え、学生実習、外来研究者の研究、自然観察会など共同利用の場として活発に利用されてきましたが、2019 年(令和元年)に老朽化のため取り壊されました。2020 年には、学生実習室、展示室、水槽室などを備えた教育棟が新たに竣工しました。

国内外の研究者の利用は年間延べ約1 万人、学生実習等も加えると年間延べ約2 万人にもなり、研究と教育の場として現在も生物学の発展に貢献し続けています。